住宅購入者層が変わった?

住宅に求められる価値観の変化を解説

「マイホーム」は多くの人にとって憧れであり、人生の一大イベントです。

ですが、近年の住宅価格高騰や社会情勢の変化により、住宅購入者の考え方や行動は大きく変化していると言います。

そこで、2025年の今、住宅を買うのはどんな層で、どんな家が選ばれているのでしょう。その詳細を調べてみました。

今回のブログでは、国土交通省などの最新データを踏まえながら、住宅購入者層の変化と「高性能」「ライフスタイル重視」などへとシフトする価値観など解説します。

この調査内容を読むことで、今後の住宅購入や資産形成を考えるうえでの最新トレンドや実践的なヒントを得ることができるでしょう。

(1)ここ10年で変わった住宅購入の常識

■住宅価格の高騰と購入困難化

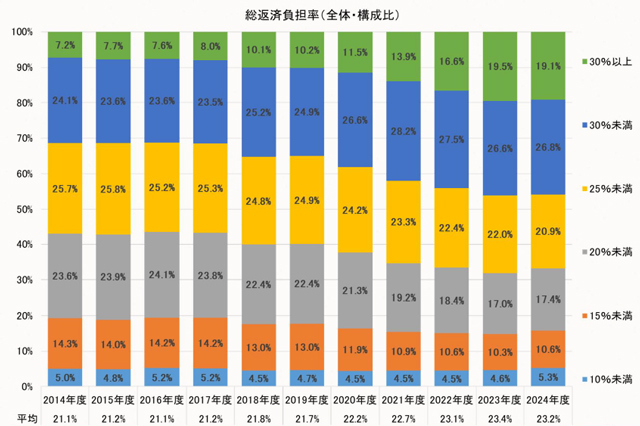

住宅は「人生最大の買い物」と言われますが、ここ10年でその重みはさらに増しました。首都圏では、コロナ禍以降の建築資材高騰、円安、都心需要の集中などが重なり、住宅価格は大幅に上昇しています。

国土交通省の最新のデータをみると、2015年から2024年にかけて以下の推移が確認できます。

・新築戸建て(東京・首都圏):約4,085万円 → 約5,667万円(建物価格のみ、約1.38倍)

・新築分譲マンション(首都圏):約5,060万円 → 約8,100万円(約1.6倍)

・中古マンション(関東圏):2010年比で2倍以上

特に都心部での上昇率は顕著で、郊外では比較的緩やかです。

しかし、全体を見ると、10年前に比べて住宅価格は1.5倍前後となり、賃金がほぼ横ばいの中では「30代が都心で住宅を買うことは現実的に難しい」という状況となっています。

■住宅購入者層の変化

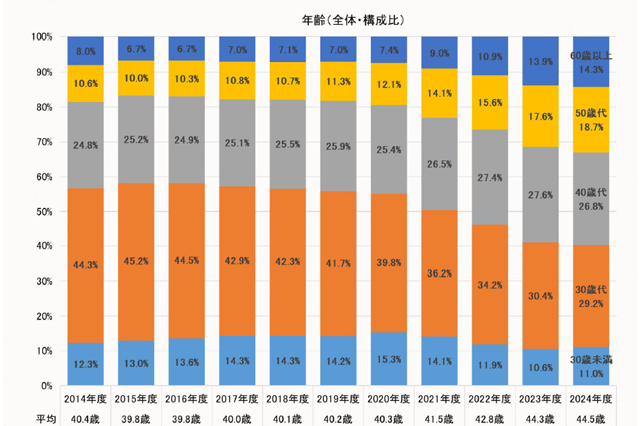

では、実際に住宅を購入しているのは、どのような年代なのでしょうか。

「フラット35利用者調査(2024年度版)/「年齢」別利用割合の推移(2014~2024年度)」によれば、2024年時点でも最も多いのは「30代」で約29%を占めていますが、その割合は年々減少しています。逆に40代以降は増加傾向にあり、特に50代・60代での購入が目立っています。

背景として考えられるのは

・ここ10年以上続く、若年層の所得停滞による購入遅れ

・親からの資産承継や退職金を利用した購入の増加

・人生100年時代を見据えた「セカンドハウス」「終の住処」需要

などが考えられます。

かつては「住宅購入=30代のライフイベント」というイメージが強かったものの、今は40代以降の年齢層が購入層として存在感を増しています。

※上の図は、2024年度フラット35利用者調査「「年齢」別利用割合の推移(2014~2024年度)」より

■ 選ばれる住宅タイプの変化

購入される住宅のタイプにも変化が表れています。

注文住宅は2023年度の44.2%から2024年度は34%へと大幅に減少しています。一方、中古住宅は27.4%から34%へと増加し、注文住宅と並ぶ割合となっています。

建売分譲住宅、マンションは横ばい傾向ですが、注目すべきは中古住宅の躍進です。

理由としては、

・新築に比べ価格を抑えやすい

・リノベーション技術が上がり、リノベーションでも自由度を確保できる

・「中古を買って自分好みに直す」という意識の広まり

が挙げられます。

住宅市場では「新築神話」が揺らぎつつあり、中古住宅が定着しつつあるのです。

※上の図は、2024年度フラット35利用者調査「融資区分(建て方)」別利用割合の推移(2014~2024年度)より

ここ10年で、日本の住宅市場では、「価格の高騰」「購入層の高年齢化」「中古住宅の台頭」という三つの大きな変化を遂げています。

特に注目すべきは、中古住宅の評価の高まりです。

新築至上主義が根強かった日本において、今や中古住宅は「安価でリノベ可能な現実的な選択肢」として主流化しつつあるのです。

しかし一方で、賃金が伸び悩む中で住宅価格だけが高騰している現状は、新築住宅の「夢」を遠ざける深刻な問題と言えます。

政府の政策として、中古流通やリノベ市場をさらに活性化させると同時に、若年層が安心して住宅を購入できる年収の増加、金融支援・税制優遇がさらに必要と感じました。

(2)住宅に求められる役割と価値観の変化

住宅価格の上昇が続く中、消費者の住宅ニーズは従来以上に多様化しています。ここでは、最新の国交省の調査や資料などをもとに、住宅に求められる役割や価値観の変化を整理しました。

■ライフスタイル実現志向の高まり

住宅購入において、価格や立地だけでなく「自分や家族のライフスタイルを実現できるかどうか」が重要な判断基準となっています。

リモートワークの定着によって、仕事と生活を両立できる間取りへのニーズが増加しました。書斎やワークスペースの確保、防音性の高い個室、オンライン会議に適した空間が求められています。

また、家で過ごす時間を豊かにするために、広いリビングやホームシアター、庭やバルコニーなど「趣味や家族時間を楽しめる空間」への志向も高まっています。

特に子育て世代では、子供の成長に合わせた柔軟な間取り、リビング学習スペース、安心して遊べる庭など「子育てのしやすさ」が重視されています。

住宅は単なる「寝る場所」ではなく、暮らしの質を高める舞台へと変化しているようです。

■高性能住宅と健康志向

住宅価格の高騰にもかかわらず、長期的な視点から「高性能住宅」を選ぶ人が増えています。

省エネ性能の高い住宅は光熱費削減にもつながり、結果的に家計の安定を支えるからです。

高断熱・高気密設計や太陽光発電システムの導入は、その代表例といえます。

今年、4月に建築物省エネ法が改正され、省エネ基準適合が義務化されたことも後押しとなっています。国や自治体によるZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)補助金の存在も大きな要因です。

さらに注目されているのが、「健康住宅」としての側面です。

高性能住宅は冬場でも室内の温度差が少なく、ヒートショックを防ぐ効果があり、快適性だけでなく健康の維持にも貢献します。

住宅は「快適+省エネ+健康」という多面的な価値を持つ存在へと進化しているのです。

■資産価値と柔軟な住み替え志向

従来の「一生に一度の買い物」という価値観から、ライフステージの変化に応じて「住み替え」を前提とする考え方が広がっています。

結婚、出産、子供の独立、老後といったライフイベントごとに、柔軟に住宅を選び直すスタイルです。

そのため、購入者はリセールバリュー(再販価値)を強く意識し、将来売却や賃貸に出しやすい物件を選ぶ傾向があります。駅近マンションや再開発エリアの住宅は資産価値が落ちにくく、投資的な側面からも注目されています。

また、新築価格が高騰する中で「中古住宅+リノベーション」が新たな選択肢として拡大しています。築浅で性能の高い中古物件は新築より安価に購入でき、さらにリノベーションで自分好みにカスタマイズできる上、資産価値の維持も期待できます。

近年の住宅購入者は、「ライフスタイル実現」、「高性能・健康志向」、「資産価値・住み替え前提」という三本柱を軸に住宅を選ぶようになっています。

かつては「家=一生の買い物」「新築が当たり前」という固定観念が支配的でしたが、今や住宅は「暮らしの質を高める場」であり「将来を見据えた投資対象」としての側面を強めています。

しかし一方で、住宅価格が高騰し続ける現状は、特に若年層の購入を難しくしています。

国や自治体は高性能住宅への補助制度を整備してきましたが、今後は「資産価値の維持が可能な中古流通市場の拡大」や「若い世代が安心して住まいを選べる金融支援」が不可欠と言えるでしょう。

参考:

- 最新のトピックス

- 人気のトピックス